今更聞けない「資金繰りと利益の違い」part1

こんにちは。YKプランニング代表取締役社長の岡本です。

今回は、今更聞けない会計のこと「資金繰りと利益の違い」について複数回に分けてご説明します。

とある日常、経営者と会計事務所の担当税理士との会話。

資金繰りと利益の違い(その1)「売上増とキャッシュ減」

売上が増えているのに手元のお金が減っている。

普通に考えると「ありえない現象」のように感じますが、実はこのようなことはたびたび起こります。正確には、お金が「減っている」のではなくて、増えていると思っているものが「実際は増えていない」といったほうが正確かもしれません。

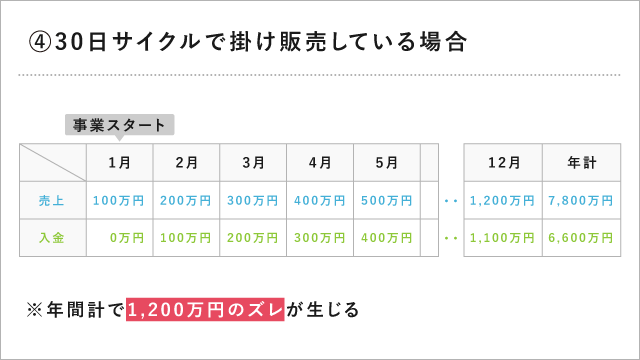

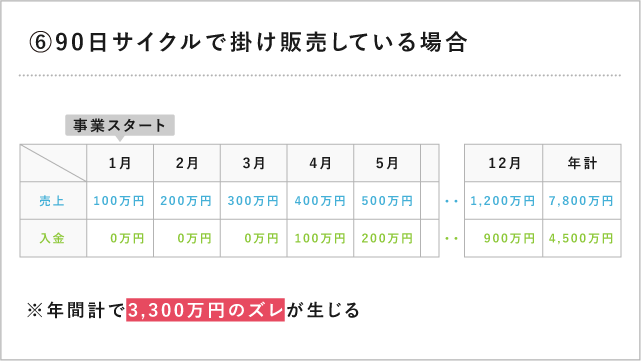

スーパーや百貨店、飲食店や美容室などのいわゆる日銭商売といわれた業種も、昨今ではクレジットカード決済や電子マネー、QRコード決済の普及で、いわゆる“掛け”での売り上げが発生するビジネスが増えています。“掛け”の日数も10日、15日、30日、60日、90日など、販売してから入金になるまでの日数も多種多様になってきています。 毎月同額の安定した売上の場合には、一定期間経過すれば売上額と入金額に差は生まれません。しかし、毎月うなぎ上りに成長している場合には、経営者の感覚と実際の手元現金に差が生まれることがあります。

毎月同額の安定した売上の場合には、一定期間経過すれば売上額と入金額に差は生まれません。しかし、毎月うなぎ上りに成長している場合には、経営者の感覚と実際の手元現金に差が生まれることがあります。

【毎月の売上が同額の場合】

【毎月売上が100万円ずつ増えていく場合】

急成長をすればするほどお金が足りない

商取引の慣習として、事業の規模や1つの取引の金額が大きくなると、掛けの期間も長くなるという傾向があります。

特に、BtoB(Business to Business)のビジネスでは“掛け”の期間が“信用”の大小に比例します。その顕著な例は建設業であり、掛けの期間を担保するために“手形”が使われることも少なくありません。“手形”は3カ月後や6カ月後の支払いがざらにあり、工事の請負契約書を担保に銀行からその入金までの期間の借り入れをおこなうケースもあります。

上記の例のように、右肩上がりに売上が増えている企業は、入金が2~3カ月後にしか入ってこないので、常に資金が足りない状況が発生してしまいます。その入金があるまでに、人件費や必要経費の支払い、借入金の金利や元金の返済などが先行してしまうので、手元の現金が減るという現象が起こります。

商売の鉄則として「いつもニコニコ現金払い」という言葉がありますが、現金払いだけでの商売では取引の規模に限界があります。企業の成長を考えて事業の拡大をする場合には“掛け売り”がついて回ります。

売上が増える、取引が増える→ 平均の回収期間が長くなる→売上は毎月増えているはずなのにお金が入ってこない→お金が入ってこないのに支払いはある→なかなか手元のお金が増えない

このサイクルは成長期によくある落とし穴です。

売上が増えるのと同時に売掛金が増えていくことは決して悪いことではありませんが、どれくらいの未回収分が何か月後に入ってくるのかを常に把握しておくことが大切になります。

売上が増えているのに手元のお金が減っている?という錯覚を起こさないために

2カ月前と1カ月前、1カ月前と今月末、の売掛金残の動きを把握することは、資金繰りを把握するためにとても重要なチェックポイントとなります。

売掛金残高が毎月増えていっているということは、売上が増えている一方で入金にタイムラグが発生していることを意味しています。

月の平均売上と売掛金残高の比率を確認することで、何カ月分の売上が売掛金として眠っているのか、何か月後に入金になるのかを把握することも大切です。

※今更聞けない「○○月商倍率」 の売掛金に関する内容をご参照ください。

「売上が増えているのに手元のお金が減っている」という感覚的な経営ではなく、売掛金の残高がいくらあって、それはどのタイミングで入金になるのかを把握することで利益と資金の違いを正確に理解することが可能となります。

ただし、企業経営はそれほど単純ではありません。

今回は「売掛金」にフォーカスしてお話をしましたが、これとセットで「棚卸」と「買掛金」も一緒に見なければ実態がつかめません。

次回はそれらを含めた「運転資金」について掘り下げてみていきたいと思います。

まだまだ他にもたくさんの会計に関する今更聞けないことが存在します。一つずつわかりやすく解説していきますので、ぜひほかの「今更聞けないシリーズ」も読んでみてください。

1998年3月山口大学経済学部卒業。学校法人大原簿記法律専門学校入社。簿記・税理士講座の講師を務めた後、2003年行本会計事務所に入所。2017年株式会社YKプランニング代表取締役社長就任。ミッションである「独りぼっち経営者を0に」実現のために日々奮闘中。

趣味は長距離運転、スキンダイビング(素潜り)、GoogleMAPを見ること。