財務レバレッジで見る攻めの経営

こんにちは、YKプランニング代表取締役社長の岡本です。

「財務レバレッジ」という言葉を聞いて、すぐに説明できる方はどれくらいいるでしょうか。

中小企業の経営者でも会計事務所の職員でも、「聞いたことはあるけれど、ちょっと難しそう」「銀行や専門家が使う専門用語では?」と感じる方が多いかもしれません。

ですが、この財務レバレッジは、貸借対照表をより深く理解するためのカギとなる重要な考え方です。よく耳にする「自己資本比率」とは、コインの表と裏の関係にあります。多くの方は「自己資本比率が高い=いい会社」と考えがちですが、実はその数字の裏にある“資金の使い方”を読み解くことで、経営の強みや課題がより明確に見えてきます。

今回は、財務レバレッジの基本をわかりやすく整理しながら、「安定」と「成長」の両立をめざす経営のヒントをお伝えします。

財務レバレッジとは?

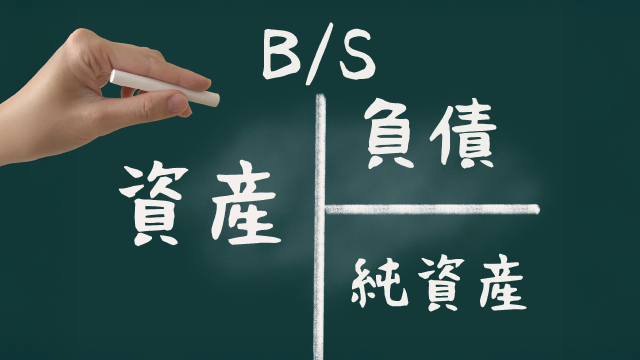

企業のお金の流れを“ひとつの瞬間”で切り取ったように示す財務諸表として、貸借対照表(バランスシート)があります。

企業のお金の流れを“ひとつの瞬間”で切り取ったように示す財務諸表として、貸借対照表(バランスシート)があります。

左側には「資産」、右側には「負債」と「純資産(自己資本)」が並びます。

右側の「負債+自己資本」は、“お金をどこから集めたか”という資金の出どころ、左側の「資産」は、“集めたお金を何に使っているか”という使いみちを示しています。

企業は自己資本だけでなく、借入金などの他人資本を組み合わせて経営しています。この「他人資本をどの程度活用しているか」を見える化したものこそが、財務レバレッジです。

財務レバレッジと自己資本比率の違い

財務レバレッジと混同されやすい指標として、「自己資本比率」というものがあります。自己資本比率は、次の計算式で求められます。

自己資本 ÷ 総資産 × 100

この数字は、資産のうちどのくらいが自分のお金(自己資本)でまかなえているかを表します。自己資本比率が高ければ、借入に頼らず経営できるため、資金繰りや返済に追われにくく、安定した経営体質といえます。銀行もこの比率を重視します。

なぜなら、返済原資の確実性を判断するうえで、自己資本の厚みは企業の“体力”を示すからです。ただし、守りを固めすぎると、せっかくの成長チャンスを逃す可能性もあります。安定性を確保することは大切ですが、経営は「安全と成長のバランス」が求められるのです。

一方で、財務レバレッジは次の計算式で求められます。

総資産 ÷ 自己資本

つまり、財務レバレッジは自己資本比率の逆数にあたります。

例えば、

・自己資本比率が50%なら財務レバレッジは2倍

・自己資本比率が25%なら4倍

・自己資本比率が10%なら10倍

レバレッジ(leverage)とは「テコ」という意味です。財務レバレッジが示すのは、「自分の資本をどれだけテコにして資産を動かしているか」ということであり、借入などの他人資本を活用して、自己資本の効果を高める考え方です。

つまり、財務レバレッジは「借金の多さ」を示すものではなく、「資本をどれだけ活かして経営しているか」を測る指標なのです。

財務レバレッジとROAを組み合わせて借入の効果を判断

財務レバレッジを有効に使うには、ROA(総資産利益率)の視点が欠かせません。

ROA=経常利益 ÷ 総資産 × 100 ROAは、企業が持っている総資産をどれだけ効率的に利益に変えているかを示す指標です。このROAが、借入金の利息(コスト)よりも高ければ、借入を増やすほど企業は利益を増やすことができます。逆に、ROAが利息を下回ると、借入が経営の重荷となります。

ROAは、企業が持っている総資産をどれだけ効率的に利益に変えているかを示す指標です。このROAが、借入金の利息(コスト)よりも高ければ、借入を増やすほど企業は利益を増やすことができます。逆に、ROAが利息を下回ると、借入が経営の重荷となります。

つまり、「借りること」自体が悪いわけではありません。大切なのは借りたお金をどれだけ有効に使えるかです。

特に資金の使いみちは重要です。

・運転資金として短期的にまわすのか

・新規設備や人材投資として長期的に使うのか

使いみちによって、借入の意味は大きく変わります。財務レバレッジを上げる(=借入を増やす)ときは、「そのお金でROAが上がる使い方ができているか」を常に意識することが重要です。

自己資本比率と財務レバレッジのバランスを考える

理想的な自己資本比率は業種によって異なりますが、一般的な中小企業では30~40%程度がひとつの目安とされています。この水準であれば、一定の安定性を保ちつつ、借入を成長のために活用できます。

逆に、自己資本比率が80~90%と高すぎる場合は、借入を避けすぎて成長機会を逃している可能性もあります。

貸借対照表を見て、「借入金が多い・少ない」だけで判断せず、「借入の質と目的」を見極めることが大切です。

具体的には、次の3点を意識しましょう。

・借入が単なる赤字補填になっていないか

・借入が未来の収益を生む投資になっているか

・借入によってROAが上昇しているか

これらを意識できると、「数字を見る目」が一段階深まります。

数字から経営の姿勢を読み取る

自己資本比率は「守りの指標」、財務レバレッジは「攻めの指標」です。

そして両者をつなぐのがROA、すなわち資産をどれだけ活かせているかを示す指標です。中小企業では、経営者自身が株主であることが多いため、ROE(株主利益率)よりもROAの視点のほうが、実務的に使いやすく実践的です。

財務レバレッジを理解するということは、単に借入金を増やす・減らすという話ではありません。「資金をどう動かして未来を描くか」という経営姿勢そのものを映す鏡なのです。貸借対照表は過去の記録ではなく、経営の意思が形になったものです。

数字の奥にある自社の考え方や戦略を見つめ直しながら、「安定と成長の両立」をめざす経営を実現していきましょう。

1998年3月山口大学経済学部卒業。学校法人大原簿記法律専門学校入社。簿記・税理士講座の講師を務めた後、2003年行本会計事務所に入所。2017年株式会社YKプランニング代表取締役社長就任。ミッションである「独りぼっち経営者を0に」実現のために日々奮闘中。

趣味は長距離運転、スキンダイビング(素潜り)、GoogleMAPを見ること。